Daniele Dell’Agli über Vladimir Jankélévitchs Schriften zur Musik

Der französische Philosoph russisch-jüdischer Abstammung Vladimir Jankélévitch ist in Deutschland zwar kein Unbekannter mehr, seitdem – 20 Jahre nach seinem Tod 1985 – seine wichtigsten Werke in deutscher Übersetzung erscheinen. Doch so wie er in Frankreich ein akademischer Außenseiter blieb, findet auch seine Rezeption hierzulande abseits der eingefahrenen Wege statt. Für ein breiteres Publikum dürften am ehesten seine musikphilosophischen Schriften von Interesse sein, denn Jankélévitch lehrte zwar Moralphilosophie an der Sorbonne, doch seine Leidenschaft galt zeitlebens der Musik.

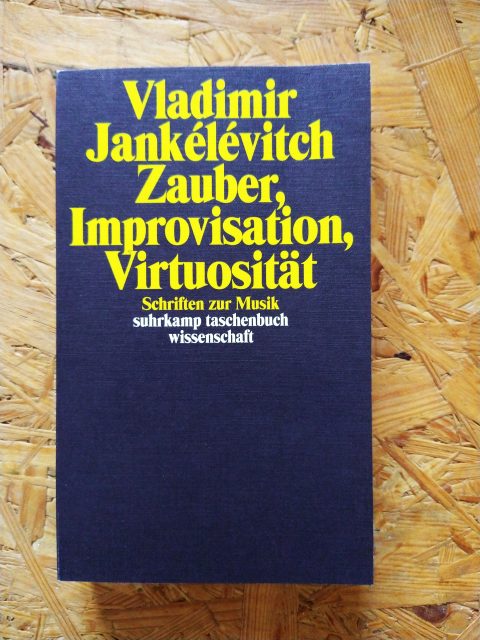

Bislang lagen die Monographien über Ravel und Satie sowie das Hauptwerk „Die Musik und das Unaussprechliche“ vor. Nun hat der Wiener Musikwissenschaftler Andreas Vejvar eine Reihe verstreuter Essays aus vier Jahrzehnten unter dem Titel „Zauber, Improvisation, Virtuosität“ herausgegeben und mit einem kundigen Nachwort versehen.

Wer sich bislang musikphilosophisch eher eingeschüchtert fühlte durch Adornos strenger und nicht selten sentenziöser Argumentationsführung, findet in Jankélévitch seinen strikten Antipoden: einen Meister eigenwilliger Begriffsbildung, der die Unschärfe zum Programm und das „Ich-weiß-nicht-was“ und das „Fast-nichts“ (so zwei Titel seiner Bücher) zu Grundmotiven ästhetischer Erkenntnis adelte. Und während die kurrenten akademischen Diskurse zwischen Produktionsästhetik und Rezeptionspsychologie schwanken, nimmt Jankélévitch entschieden die dritte Perspektive ein, die der Interpretation. Denn vor allem schreibt der Philosoph als Kenner, Liebhaber und passionierter Musiker.

Ansteckend ist dabei seine Begeisterungsfähigkeit, etwa wenn er in dem großen Essay über Improvisation ein Hohelied auf die am Klavier tastend, experimentierend arbeitenden Komponisten singt, allen voran Liszt, aber auch Debussy und Ravel. Oder wenn er am Nocturne die Quintessenz einer „nächtlichen Kunst“ herausarbeitet. Überraschend ambivalent fällt vor diesem Hintergrund seine Darstellung der Virtuosität aus, deren dekadente Spektakelsucht er bereits 1979 geißelte. Jankélévitch hatte in den Pariser Salons der 20er und 30er Jahre viele Protagonisten der französischen Moderne dank Vermittlung seiner Schwester Ida, einer Konzertpianistin, persönlich kennen gelernt. Unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Judenvernichtung verbannte er alle Komponisten der – von Bach bis Wagner – deutsch dominierten Tradition aus seinem Repertoire, denen er bis zuletzt vorhielt, an der Vorgeschichte des Dritten Reiches mitgewirkt zu haben. Der von ihm aufgestellte Gegenkanon hauptsächlich französischer Komponisten (Fauré, Debussy, Ravel, Satie und die Gruppe der Six, der er auch persönlich nahestand, hallt bis heute als Provokation eines Unversöhnten nach.

Vladimir Jankélévitch, Zauber, Improvisation, Virtuosität. Schriften zur Musik. Suhrkamp Verlag 2020 (stw), 422 Seiten, 24,00€